Schemen sind laut Etymologischem Wörterbuch des Deutschen aus dem AkademieVerlag „Trugbild, Gespenst, Schattenwesen“. Des weiteren führt das Lexikon aus: Die Bedeutung ’schattenhaftes Trugbild, wesenlose gespenstische Erscheinung, Schattenbild eines Verstorbenen‘ entwickelt sich seit dem 16. Jh., doch gilt ‚maskierte Gestalt‘ noch heute im Obd. [Oberdeutschen; im Süddeutschen Raum gebräuchlich, d. Red.] “

Das klingt natürlich sehr nebulös. Vor allem in unserer digital vernetzten Welt mag man es doch eher klar und deutlich. Wozu sollte man sonst mehr oder minder aufwändig im Internet recherchieren? Oder klar und deutlich in der Politik z.B. reden?

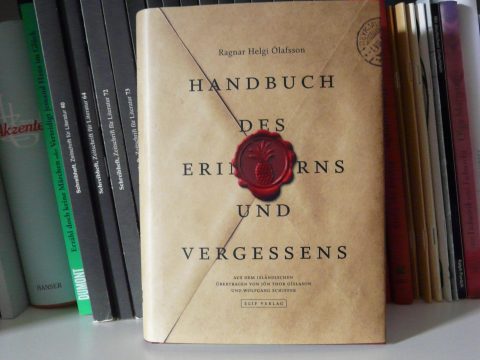

Schemen – Anmerkungen zu einem Band mit Gedichten von Antje Doßmann

Im Haus der Lyrikerin, des Lyrikers geht es zuweilen anders zu. Da beunruhigt digitale Klarheit auch schon mal. Aber nicht nur die. Sondern auch reale Erlebnisse. Am Anfang von Antje Doßmanns Schaffen als Lyrikerin steht bzw. stand eine reale Erfahrung, die vermutlich jedem halbwegs normalen Menschen zu schaffen macht: oświęcim/auschwitz.

Die „wesenlose gespenstische Erscheinung“, um die es hier geht, ist die nach wie vor nur schwer nachzuvollziehende Tatsache der industriellen Ermordung von mehr als einer Million Menschen dort. Betrachten wir den Auschwitz-Prozess 1963 in Frankfurt/M oder die zahlreich erschienenen Biographien Auschwitzüberlebender – es handelt sich dabei um Versuche, des Grauens Herr zu werden. Ob gelungen oder nicht, ist hier nicht zu entscheiden.

So versucht auch Antje Doßmann, die Schemen zu fassen: „auf der karte/ein punkt“ – das ist die Annäherung an Auschwitz. Antje Doßmann schreibt in forcierter Kleinschreibung. Ein Punkt auf der Landkarte, der aber schon Ängste auslöst: „in unserem herzen/keimt der furchtsame“. Noch hat der Leser, die Leserin das Gebiet des Lagers gar nicht betreten. Auch die Dichterin nicht. „wir nähern uns“. Nun tauchen Begriffe auf, die mit KZ-Anlagen allgemein in Verbindung zu bringen sind: „im lichtkegel/der scheinwerfer/kreuze aus gleisen/und stacheldraht aus mauerkronen“. Mit „die deutsche inschrift“ wird es klar: ‚Arbeit macht frei‘ heißt ja der zynische Ausspruch über dem Eingang zum KZ. Natürlich weiß das jeder und jede, der/die sich auf den Weg nach Auschwitz macht. Aber die Beklemmung, „der furchtsame“, macht sich eben erst wirklich vor Ort bemerkbar. „die deutsche inschrift“ brennt „löcher in unsere/klopfende stirn“.

Der Rundgang durch diese Industrie der Vernichtung und Auslöschung hinterlässt Verstummen, Hilf- und Ratlosigkeit: „in lauthalses schweigen/vorbei an vitrinen,/blinden blicken,/augengläsern –/aufgebahrt/zur letzten schau“.

Der emotionale Appell der unmittelbaren Nachkriegszeit „Nie wieder“, der ja von durchschlagender Erfolglosigkeit geprägt ist, wird zum einen dadurch bestätigt, dass nach wie vor Besuchermassen Auschwitz und andere KZ heimsuchen, zum andern dadurch, dass nach wie vor Scham vor diesem Exzess in der deutschen Geschichte existiert – „löcher in unsere/klopfende stirn“.

Die Verlegenheit der Erinnerungsarbeit

Dazu etwas aus eigenem Erleben. Vor Jahren als Reiseleiter mit einer Seniorengruppe auf Bildungsfahrt zum Europaparlament nach Straßburg unterwegs, stand auch ein Besuch des KZ Struthof auf dem Plan. Es war zwar noch geöffnet, aber schon außerhalb der Saison, will sagen: einheimische Führer durch das Lager gab es nicht mehr. Damit die Besucherinnen und Besucher aber das volle Programm mitbekamen, drückte man mir eine deutschsprachige Version des Rundgangs in die Hand.

Und da stand ich nun als Nachkriegskind der Tätergeneration und durfte vortragen, was im deutschen Namen vor Ort passiert war. Das Gefühl werde ich nie vergessen, diese Beklommenheit, diese Verlegenheit. Eigentlich blöd, denn als Nachkriegsgeborener hatte ich ja unmittelbar damit nichts zu tun. Um es in Antje Doßmanns Sprache zu sagen: „wir entfernen uns/wund“. Das war 1990.

Auf den Punkt gebracht ohne jenes Satzzeichen

Erstaunlich an Antje Doßmann Gedichten ist nicht die Kleinschreibung, sondern auch der Verzicht auf den Punkt. Die Begründung dazu: „Ein Punkt setzt ein Ende. Das soll aber jeder Lesende für sich selber finden.“ Aus der Rhetorik wäre noch hinzufügen: Ein Punkt verlangt, dass man die Stimme hörbar senkt, um so auch das Ende zu bekräftigen. Zu einem Punkt gehört auch die Zäsur. Das ist bei einem Komma anders. Da folgt zwar auch eine Zäsur, aber die Stimme kann in der Schwebe bleiben, bleibt anschlussfähig.

Vom ersten Gedicht 1990 zum bislang letzten Gedicht 2023. Das verdeutlicht ihren Zeit- und Themenumfang. Steht am Anfang ein Gedicht über Auschwitz, was ja den Komplex Holocaust/Versuch der Judenauslöschung beinhaltet, also etwas von Apokalypse bezeichnet, trägt das zeitlich letzte Gedicht dieses Buches den Titel „apokalypse/zeitenwende“.

Interessant die Kombination der Apokalypse mit der Zeitenwende. Während der Begriff Apokalypse Untergangsstimmung verbreitet, stimmt Zeitenwende auf einen neuen Zeitabschnitt ein. Und Antje Doßmann startet furios: „im anfang starb das wort/chatGPT strich numinos –/endlich war der mensch gott los/im anfang starb das wort“. Faust lässt grüßen. Gebildet wie er war, hätte er vermutlich auch das Wort sterben lassen. Wer weiß. Der Lyrikerin jedenfalls fehlt mit Einführung von chatGPT das Wort „numinos“. Und um den Verlust deutlich zu machen, ist es kursiv gesetzt. Fragt sich natürlich, ob es nicht schon lange auf einer Fehlliste stand und Antje Doßmann es als erste bemerkte?

Im dritten Vers der ersten Strophe dieses Gedichtes taucht im Hintergrund Nietzsche auf, daran anschließend wird das Streichen dieses einen Wortes wiederholt. Doch was verbirgt sich hinter diesem Wort? Was bedeutet es? Der Fremdwörterduden bezeichnet das Numinose als „das Göttliche, als unbegreifliche, zugleich Vertrauen und Schauern erweckende Macht.“ Es geht also tief in die Religiosität. Also auch eher ein Schemen? Die Streichung des Wortes numinos – aus wessen und welchem Wortschatz eigentlich?: „das wäre human, schrieb die KI,“. Wie hat die Dichterin von/aus der KI erfahren, dass das Streichen dieses Wortes human sei? Sehr überraschend die Konsequenz aus diesem Streich: „wir fühlten uns schwach und frei wie nie,“. Wer ist „wir“? Und wieso „schwach und frei“? Und dann auch noch „wie nie“. Am ehesten ist zu klären wie nie: nie ist ein heimlicher Superlativ. Hier hilft die Etymologie weiter: „nicht ein einziges Mal, zu keiner Zeit“ lautet hier die Definition von nie. Aber: Frei wovon, von wem? Und wieso schwach?

Im Rhythmus, den die KI vorgab

Das Gedicht gibt keine Antwort. Doch es ist noch nicht zu Ende. In der dritten Strophe kommen der erste Astronaut im Weltraum, Juri Gagarin, der angeblich keinen Gott gesehen hat, und noch einmal Nietzsche zu Wort. Und dann kommt das erschreckende Ende: „ein großes tier stieg aus dem meer,/endlich war der mensch, gottlos“.

Das Interessante an den jeweils dritten Versen in den drei Strophen ist der Wechsel des Metrums. In den jeweiligen zwei Versen zuvor findet sich ein klassischer Jambus. In den dritten Versen wechselt die Autorin in den Anapäst. Das ergibt einen anderen Sprech- beziehungsweise Leserhythmus. Und während die vierten Verse der Strophen eins und zwei im Jambus weitergehen, wird die Leserin/der Leser im vierten Vers der dritten Strophe vollends überrascht: „endlich war der mensch, gottlos“. Das große Tier im Vers davor hängt vermutlich mit der Apokalypse im Titel zusammen. Überraschend das Komma im Satz. Es gilt fast wie ein Doppelpunkt, dem dann überraschend nicht das zweisilbige „gott los“, sondern ein einsilbiges „gottlos“ folgt. Aus der gleichmäßigen Betonung der zwei Silben weiter oben wird ein zweisilbiges Wort mit Betonung auf der ersten Silbe. Gewissermaßen das Fazit der Frage nach der Bedeutung des Auftretens von chatGPT. Und noch einen kleinen Hinweis zur dichterischen Technik: geschrieben sind die drei Strophen im umarmenden Reim. Kleine Anekdote am Rande: Als Antje Doßmann ihr erstes Gedicht schrieb, galt für Schreibarbeit am Rechner Windows 3.0 als das Höchste der digitalen Technik.

Als Modell gedacht

In seinem Beitrag im Katalog der Kunsthalle Bielefeld zur Symbolismus-Ausstellung 2013 fragt Friedrich Meschede: „Was denkt sich der Denker“. Nach vielen kunsttheoretischen Betrachtungen gibt er zum Schluss diese Antwort: „Vielleicht, dass solche Melancholie, die einem Denker eigen ist, Voraussetzung sei, Geschehnisse, Vorkommnisse und Gesehenes jenseits der Museumstore zu verstehen.“ Mit anderen Worten: In der Kunsthalle gibt’s für ihn nix zu denken. Dabei wollte Rodin diesen Denker als Schöpfer verstanden wissen.

Antje Doßmann dagegen fragt real, was der Denker sich denkt. Doch vor dieser Antwort beschreibt die Dichterin die Situation: Sie stellt sich vor, wie das Model, der Boxer Jean Baud, – „ein boxerfürst“ – morgens – „noch vor sieben/zu rodin/dem künstlerkönig,“ – wankt. Das ist ein schönes Bild: der Boxerfürst geht zum Künstlerkönig. Zum unangefochtenen damaligem ersten Künstler Frankreichs kommt ein Boxer, dem Antje Doßmann zumindest einen hohen Rang in der Boxwelt zumisst.

Sie sieht das Modellsitzen als Ring, in den Jean Baud steigt, um auch hier zu gewinnen. Das Atelier in Meudon ist kalt, freilich geht es nicht um Runden, wie viel auch immer, eine Runde dauert immer so lang, wie der Künstler braucht.: „und der boxer saß/über stunden,/ohne zu zucken,/ohne zu fallen,/so über alle runden/zu kommen,/dachte er manchmal,/das ist die kunst“. Das ist Jean Bauds Kampf für die Kunst. Natürlich konnte er darüber nichts seinen Freunden im und vor dem Ring erzählen. Obwohl es ihn vielleicht doch gereizt hätte, jedenfalls gibt die Lyrikerin ein stimmungsvolles Bild vom Atelier „über das licht/in rodins räumen,/das so sanft/ihm auf die schulter fiel,/den geruch/von stein und kreide,/tanzenden staub“. Nein, seine Kampfpartner und –gegner hätten „dreckig darüber gelacht“, dass man „allein durch gedanken/siege vollbrachte -“. Für das Ende der Sitzungsperiode spielt die Autorin ihre dichterische Freiheit aus: zum abschied/reichte rodin ihm die hände/und bemerkte: das leben/gelte es, immer zu lieben“. Sofort lenkt Antje Doßmann ein, natürlich habe Rodin das nicht gesagt, aber sie nimmt an, dass es so gewesen sein könnte: „aber nehmen wir es/einfach an,/nehmen wir den denker an“.

An Leinewebers statt

Den täglichen Marsch, um in einem Atelier Modell zu sitzen, absolvierte übrigens 1909 auch ein ehemaliger Jöllenbecker Weber, Jobst Heienbrok. Der Südtiroler Künstler Hans Perathoner, der „seinen“ Rodin intensiv studiert hatte, hatte sich Heienbrok als Modell für das Leineweberdenkmal ausgesucht, für das er 1908 von der Stadt den Auftrag bekommen hatte. Aber Jobst Heienbrok durfte nur für den Kopf Modell sitzen. Die Statur nahm Perathoner von Harry Breitsohl, damals Torwart beim VfB 03 Bielefeld.

Aber nicht nur Heimatkunde im besten Sinn bringt Antje Doßmann, sondern auch wunderbar leichte erotische Lyrik. Die ist sogar preisgekrönt. Seit 2006 wird im thüringischen Wandersleben der Menantes Literaturpreis für erotische Dichtung verliehen. Menantes nannte sich der galante Dichter Christian Fridrich Hunold (1680 – 1721) aus eben diesem Städtchen. Außerdem war er Librettist an der 1. Hamburger Oper. Seit 2002 kümmert sich ein Förderkreis um die Geschichte und kulturelle Bedeutung Menantes‘, was 2006 zur ersten Verleihung des oben genannten Preises führte. 2019 gehörte Antje Doßmann zu den Finalisten. Die damals drei preisgekrönten Gedichte, „scheibe“, „spiegel“ und „mein blauer mantel“ sind natürlich in diesem Band enthalten. Es sind Gedichte, deren feinen, leichten Gehalt man genießen kann. 2016 war übrigens der Bielefelder Lyriker Hellmuth Opitz Sieger in Wandersleben.

Schemenhafte Liebe

Der Lyrikband heißt nicht umsonst Schemen. Es gibt natürlich das titelgebende Gedicht: „schemen“. Auch dieses ein Gedicht über Liebe. Freilich kein happy end. Das Paar vergnügt sich „auf dem reißbrett/der gefühle,“. Doch das Glück wird jäh gestört, „als jemand dich/am riemen riss/und du plötzlich/rückwärts gingest“. Der Versuch, den Rückwärtsgang aufzuhalten schlägt fehl trotz gewaltiger Investition: „verschleuderte mein/reiches herz–“. Der/die (?) Verlassene gibt aber die Hoffnung nicht auf: „käm dein schatten/mir entgegen/mit licht/und einem letzten/wort -//ich liebe“. Auf einem Reißbrett fertigt man Entwürfe, die man auch wieder verwerfen, ändern kann. Stellt sich also die Frage, wie solide die Entwürfe waren. Spätestens als der/die Gegenüber am Riemen gerissen wird – die passive Form von am Riemen reißen – erweist sich das Reißbrett als zu wenig widerstandsfähig. Das reiche Herz, das so viel verschleuderte, „verarmt kehrt es/zu mir zurück“. Dennoch gibt er/sie die Hoffnung nicht auf. Es wird wohl bei einem „Schattenwesen“, einem Schemen bleiben.

Es lohnt sich, in Antje Doßmanns Gedichte intensiv einzusteigen. Die Bezüge innerhalb der einzelnen Poeme erschließen sich scheinbar leicht, aber die Dichterteufelin steckt im Detail. Das macht sich vor allem an dem Verzicht auf den Punkt bemerkbar. Je nach Betonung beziehungsweise Pausensetzung ergeben sich völlig andere Beziehungen.

Zum Klang der Worte: Augenschmaus und Musik!

Bei der Buchvorstellung Ende Mai in der Stadtbibliothek betonte der Verleger, Dr. Ziethen, dass er mit Stefanie Schwedes bewusst eine heimische Grafikerin ausgesucht habe, die die Texte nicht illustriert. So kann der Leser/die Leserin seine Assoziationen frei schweifen lassen, was ja nicht ausschließt, dass der eine oder andere Gedanke dann vielleicht doch bei dem einen oder anderen Gedicht von Antje Doßmann landet. Aber unter dem Sammelbegriff des Buchtitels stehen die Grafiken kräftig für sich. Zu guter Letzt muss aber der Verlag gelobt werden, der es sich jedes Jahr leistet, einige Gedichtbände herauszubringen, wohl wissend, dass es keine Bestseller werden. Aber das breit gestreute, erfolgreiche Programm mit Regionalliteratur und Humortiteln erlaubt die Quersubventionierung. Noch ein Wort zur musikalischen Begleitung des Abends. Andreas Kaling entlockte seinem Bass-Saxofon beeindruckende Töne und Tonfolgen. Da entstand einerseits ein Kontrast zur Lesestimme Antje Doßmanns, andererseits wurde der gelegentliche Eindruck nicht ganz so heller Stimmung in den vorgetragenen Gedichten durch die tiefen, manchmal wahrhaft tiefen Klänge verstärkt. Aber Andreas Kaling beim Musik machen zuzuhören ist immer wieder ein Erlebnis.

Auf der Lesebühne, mit Basssaxophon, dessen Einsatz sich nicht auf Improvisationen beschränkte – Andreas Kaling beherrscht als Solist auch das Songformat vortrefflich. Foto: Uli Schmidt